Historia de la Vera

La Vera constituye, por sus características y condiciones geográficas, un enclave que ha permitido el desarrollo y asentamiento de comunidades desde tiempos remotos, como lo certifican los hallazgos de tres enterramientos megalíticos al norte de la provincia de Cáceres, de los que se encuentra dentro de esta comarca el dolmen de corredor de Villanueva de la Vera.

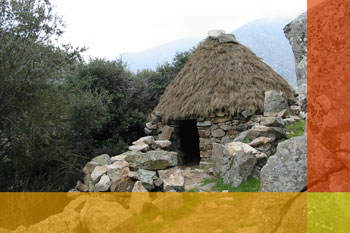

La revolución Neolítica dejó en toda Extremadura cerámica, armas, ídolos, etc… Huellas de la presencia de los celtas se han encontrado cerca de Aldeanueva de la Vera, «Cerro Castrejón», en el Cerro de los Tres Picos, donde existen trazas de un asentamiento.

Toda esta región sería incluida en la antigüedad en la provincia romana de la Lusitania por decisión de Octavio Augusto, que mandaría igualmente fundar la Colonia Augusta Emérita en el año 25 a. de c. (Mérida), que ejerció la capitalidad de todo el territorio. De esta circunstancia deriva el hecho de que toda Extremadura se encuentre sembrada en toda su extensión, del Norte al Sur, y del Este al Oeste, de abundantes muestras y vestigios de arte romano: de ruinas y sorprendentes monumentos que fueron testigos de la prolongada civilización latina, que duró más de medio milenio. En la Vera aparecen numerosos tramos de las vías y calzadas.

Esta comarca perteneció a Lusitania, más concretamente a la Vetonia. De esa época nos llega la figura legendaria de Viriato, con gran significado entre la gente de la zona. Viriato fue un pastor lusitano, con extraordinarias dotes de jefe militar: organizó una partida de guerrilleros que entre los años 154 y 151 a. de C. derrotaron repetidamente a los romanos. El nombre de Viriato está estrechamente vinculado a las campañas de la guerra celtíbera, incluso se le ha llegado a considerar natural de la Lusitania celtíbera y no portuguesa (leyendas veratas lo consideran oriundo de la Sierra del Guijo)La floreciente y rica cultura romana, enriquecida por el Cristianismo y las primeras basílicas paleocristianas, tuvo su continuidad en el reino de los visigodos. Aunque sin duda de mayor trascendencia es el patrimonio arquitectónico heredado de los musulmanes. La presencia en la toponimia y en la hidronimia de nombres musulmanes y norteafricanos demuestran la profundidad y permanencia de la cultura islámica en la región. En la Vera, como en otras comarcas extremeñas, la influencia árabe es patente en aspectos tan diversos como el folclore, en nuestras costumbres, así como en la gastronomía. Trajeron cultivos como la naranja, el limonero, el algodón, el azúcar de caña, el arroz, e incluso la oveja merina que daría lugar a la tradición pastoril, profundamente enraizada en la cultura popular extremeña.

Esta comarca perteneció a Lusitania, más concretamente a la Vetonia. De esa época nos llega la figura legendaria de Viriato, con gran significado entre la gente de la zona. Viriato fue un pastor lusitano, con extraordinarias dotes de jefe militar: organizó una partida de guerrilleros que entre los años 154 y 151 a. de C. derrotaron repetidamente a los romanos. El nombre de Viriato está estrechamente vinculado a las campañas de la guerra celtíbera, incluso se le ha llegado a considerar natural de la Lusitania celtíbera y no portuguesa (leyendas veratas lo consideran oriundo de la Sierra del Guijo)La floreciente y rica cultura romana, enriquecida por el Cristianismo y las primeras basílicas paleocristianas, tuvo su continuidad en el reino de los visigodos. Aunque sin duda de mayor trascendencia es el patrimonio arquitectónico heredado de los musulmanes. La presencia en la toponimia y en la hidronimia de nombres musulmanes y norteafricanos demuestran la profundidad y permanencia de la cultura islámica en la región. En la Vera, como en otras comarcas extremeñas, la influencia árabe es patente en aspectos tan diversos como el folclore, en nuestras costumbres, así como en la gastronomía. Trajeron cultivos como la naranja, el limonero, el algodón, el azúcar de caña, el arroz, e incluso la oveja merina que daría lugar a la tradición pastoril, profundamente enraizada en la cultura popular extremeña. El largo proceso de Reconquista fue paralelo a otro proceso de repoblación del que surgirían numerosas villas, aldeas y lugares, como Plasencia, fundada por Alfonso VIII para facilitar la repoblación de los valles del Jerte y del Tiétar, así como de Campo Arañuelo, que eran sus sesmos concejiles. En esta época La Vera se incorpora definitivamente a la Historia, y sus lugares -al menos algunos- tendrán pruebas documentales de su existencia. En algunos casos es muy probable que los repobladores cristianos se asentaran en aldeas musulmanas, pero la mayoría de los núcleos actuales deben su creación al proceso de repoblación de las zonas conquistadas, hacia finales del siglo XII y principios del XIII. En este sentido hay que considerar la existencia de abundantes topónimos medievales: Valverde, Villanueva, Aldeanueva, Torremenga, El Losar ... De todas formas la comarca era conocida y, como tal, aparece citada en algunos documentos reales de la segunda mitad del siglo XII, antes de tener lugar la fundación de Plasencia.

El largo proceso de Reconquista fue paralelo a otro proceso de repoblación del que surgirían numerosas villas, aldeas y lugares, como Plasencia, fundada por Alfonso VIII para facilitar la repoblación de los valles del Jerte y del Tiétar, así como de Campo Arañuelo, que eran sus sesmos concejiles. En esta época La Vera se incorpora definitivamente a la Historia, y sus lugares -al menos algunos- tendrán pruebas documentales de su existencia. En algunos casos es muy probable que los repobladores cristianos se asentaran en aldeas musulmanas, pero la mayoría de los núcleos actuales deben su creación al proceso de repoblación de las zonas conquistadas, hacia finales del siglo XII y principios del XIII. En este sentido hay que considerar la existencia de abundantes topónimos medievales: Valverde, Villanueva, Aldeanueva, Torremenga, El Losar ... De todas formas la comarca era conocida y, como tal, aparece citada en algunos documentos reales de la segunda mitad del siglo XII, antes de tener lugar la fundación de Plasencia.A fines del siglo XIII tendrá lugar el primer cambio de importancia en la comarca, a consecuencia de un proceso histórico común a muchos lugares del reino de Castilla, cambio que supondrá la implantación del régimen señorial en varios centros de La Vera. Entre 1284 y 1295 el rey Sancho IV concedió el lugar de Valverde y sus aldeas (Madrigal, Talaveruela, Viandar y Villanueva) al Canciller de la Reina y Abad de Santander, Don Nuño Pérez de Monroy. Este suceso no será único, pues durante el siglo XIV verán la luz dos nuevos estados señoriales dentro del ámbito jurisdiccional de la ciudad de Plasencia, el primero de los cuales afectó a los lugares de Pasarón, Torremenga y Garganta la Olla, y el segundo a Jarandilla y su anejo el Guijo de Jarandilla (posteriormente llamado de Santa Bárbara). El establecimiento de los estados señoriales de Jarandilla, Pasarón y Valverde, dividirá la comarca en dos zonas político-administrativas. Por un lado continuarán dependiendo de Plasencia los lugares de Aldeanueva, Arroyomolinos, Barrado, Collado, Cuacos, Gargüera, Jaraiz, El Losar, Robledillo y Tejeda, mientras los diez restantes, Garganta la Olla, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla, Madrigal, Pasarón, Talaveruela, Torremenga, Valverde, Viandar y Villanueva, formarán parte de los tres señoríos citados. La instalación del régimen señorial en la comarca, se manifestará incluso en la Arquitectura, como símbolo de la prepotencia y situación privilegiada del señor frente a todos sus vasallos. En Jarandilla ya existía una fortaleza cuando la villa fue entregada a los Álvarez de Toledo, pero éstos la reformaron o ampliaron con un nuevo elemento de tipo residencial, en forma de cubo de muralla cubierto con bóveda de crucería, en cuya clave aparece grabado el apellido Toledo.

Durante las luchas nobiliarias de los siglos XIV y XV se construyeron o reforzaron notables fortalezas señoriales en Granadilla, Coria, Abadía, Jarandilla. Estos castillos y casas ponían de manifiesto el poder y la soberbia de las grandes casas feudales de finales de la edad Media en Extremadura. Los Reyes Católicos estuvieron fuertemente vinculados a Extremadura, fundamentalmente con el Monasterio de Guadalupe. En 1516 Fernando el Católico celebró en Plasencia la boda de su nieta, y se entrevistó con el padre Bartolomé de las Casas, dominico enviado a La Española, tan impresionado por el trato cruel que se dispensaba a los indios en las minas de oro que decidió entregarse a su defensa. De hecho, Fernando el Católico murió en Madrigalejo.

Durante las luchas nobiliarias de los siglos XIV y XV se construyeron o reforzaron notables fortalezas señoriales en Granadilla, Coria, Abadía, Jarandilla. Estos castillos y casas ponían de manifiesto el poder y la soberbia de las grandes casas feudales de finales de la edad Media en Extremadura. Los Reyes Católicos estuvieron fuertemente vinculados a Extremadura, fundamentalmente con el Monasterio de Guadalupe. En 1516 Fernando el Católico celebró en Plasencia la boda de su nieta, y se entrevistó con el padre Bartolomé de las Casas, dominico enviado a La Española, tan impresionado por el trato cruel que se dispensaba a los indios en las minas de oro que decidió entregarse a su defensa. De hecho, Fernando el Católico murió en Madrigalejo.Se produce además un notable desarrollo demográfico de la mayor parte de las localidades comprendidas dentro del valle, quizás por la presencia de importantes aljamas judías, como la de Jaraíz, que contribuían con grandes cantidades de dinero a la corona, conduciendo esta bonanza económica a una extraordinaria actividad constructiva centrada en la erección de iglesias o la ampliación de los templos ya existentes. Así durante el s. XV se construirán los templos de Gargüera, Arroyomolinos, Valverde, Pasarón, Aldeanueva y San Justo de Villanueva, ampliándose los de , El y Santa María de , que existían desde mediados del siglo XIII. Asimismo las órdenes religiosas no permanecieron ajenas a este proceso constructivo apareciendo el Monasterio Jerónimo de Yuste y el de Sena de Dominicos en Aldeanueva de la Vera.

Posteriormente, y ya en el s. XVI, manteniéndose las condiciones de la centuria anterior, se produce el hecho que, quizás, es el que de más fama ha dotado al valle, es la llegada de Carlos V al Monasterio de Yuste. Esta predilección del Emperador Carlos por La Vera como lugar para pasar sus últimos días, posiblemente influyó en la extraordinaria fama que tuvo esta comarca como lugar de gran bondad climática y de apacibles paisajes. Un autor del XVII, Gabriel Acedo de la Barrueza, citando al griego Estrabón, decía que éste fijaba en La Vera nada menos que los “celebrados Campos Elíseos, lugar de vida bienaventurada, habitación de los dioses y descanso de varones justos”. Y el cronista real Rodrigo Méndez de Silva (que vivió entre 1607 y 1670) escribía que La Vera “es sitio no sólo de los más fértiles, amenos y abundantes que haya en España, sino también en toda Europa y Asia”.

Las continuas guerras contra Portugal, desde mediados del Seiscientos hasta el XVIII provocarían saqueos y destrucciones por toda Extremadura, arrasando parte de este rico patrimonio cultural. También la Guerra de Independencia sería devastadora: entre los edificios, como pieza esencial, destaca el Monasterio de Yuste, que fue incendiado por los franceses, con todas sus riquezas, retablos y objetos, así como su magnífica biblioteca.

En cuanto a aspectos relacionados con la Historia Contemporánea, hay que recordar que en 1833 se hizo una división administrativa en Extremadura en dos mitades. Una de las épocas más negativas para el patrimonio artístico e histórico extremeño, fue la desamortización de bienes nacionales decretada por el gobierno de Mendizábal en 1835, por la que subastaron las propiedades de la iglesia católica (fincas, conventos, monasterios, joyas, muebles...). A ella siguió la desamortización de bienes de las corporaciones civiles en 1855 del ministro Madoz. La mayoría de los objetos y edificios de valor fueron destruidos, utilizados con otros fines o abandonados, y sólo a finales del XIX se alzaron voces para reclamar atención a lo que se empezó a llamar Patrimonio Nacional.Por otra parte, la extensión de las superficies cultivadas fue una de las soluciones a las que recurriría la agricultura extremeña en determinados momentos: crecimiento de población, aumento de demanda de productos. Sin embargo, en la Vera se optó por la diversificación de la producción y la intensificación de determinados cultivos: desde el XVIII, la patata o le maíz, y ya en épocas más recientes el pimiento o le tabaco, que han generado las industrias más florecientes de la zona.

En cuanto a aspectos relacionados con la Historia Contemporánea, hay que recordar que en 1833 se hizo una división administrativa en Extremadura en dos mitades. Una de las épocas más negativas para el patrimonio artístico e histórico extremeño, fue la desamortización de bienes nacionales decretada por el gobierno de Mendizábal en 1835, por la que subastaron las propiedades de la iglesia católica (fincas, conventos, monasterios, joyas, muebles...). A ella siguió la desamortización de bienes de las corporaciones civiles en 1855 del ministro Madoz. La mayoría de los objetos y edificios de valor fueron destruidos, utilizados con otros fines o abandonados, y sólo a finales del XIX se alzaron voces para reclamar atención a lo que se empezó a llamar Patrimonio Nacional.Por otra parte, la extensión de las superficies cultivadas fue una de las soluciones a las que recurriría la agricultura extremeña en determinados momentos: crecimiento de población, aumento de demanda de productos. Sin embargo, en la Vera se optó por la diversificación de la producción y la intensificación de determinados cultivos: desde el XVIII, la patata o le maíz, y ya en épocas más recientes el pimiento o le tabaco, que han generado las industrias más florecientes de la zona.Junto a personalidades y eruditos de principios del XX, aparecieron arqueólogos y científicos que comenzaron a recuperar ruinas y catalogar las riquezas monumentales de toda Extremadura.El gobierno de la II República haría el reconocimiento oficial como Conjuntos Histórico-Artísticos de interés nacional de varios pueblos y ciudades, quedando así protegidos de la destrucción o la especulación. De hecho la Vera cuenta con cinco pueblos declarados Conjunto Histórico - Artístico: Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Pasarón de la Vera, Valverde de la Vera, Villanueva de la Vera. La guerra civil, de 1936 a 1939, no fue por su parte especialmente destructiva con el patrimonio, aunque por diversas razones, la Vera, junto con otros lugares extremeños, fue refugio de maquis.

El Estatuto de Autonomía, de 1982, convierte a la Vera en comarca dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.Entre las figuras ilustres, podemos mencionar a Gaspar de Loaysa, natural de Jarandilla, que conquistó parte de Bolivia, o al maestro Gonzalo Korreas, uno de los grandes humanistas, autor de una ortográfica y considerado padre de la paremiología por su Diccionario de refranes. Además, hay otros, no menos conocidos, como La Serrana de la Vera: según la leyenda,en 1560, una joven de la villa de Garganta la Olla, doña Isabel de Carvajal, se escondió en los bosques de la sierra de Tormantos para evitar contraer matrimonio con un hombre al que despreciaba. Dicha leyenda asegura que a partir de ese momento se dedicó a conquistar a cuantos hombres se cruzaron en su camino para asesinarlos. La fama de esta joven alcanzó tal popularidad que autores como Lope de Vega, Arcipreste de Hita y Vélez de Guevara, compusieron versos en recuerdo de esta serrana asesina. Hecha presa por la Inquisición murió ahorcada en Plasencia. Y en Cuacos pasó su infancia el hijo natural de Carlos V, don Juan de Austria, que de pequeño recibía el nombre de Jeromín. En la parte alta de Cuacos se conserva la casa de don Juan de Austria donde residió el joven Jeromín al cuidado de su preceptor, don Luis de Quijada.

Fuente: "Arte religioso en La Vera de Plasencia" de Domingo Montero Aparicio.